Henri Chetaille est né en 2002 à Saint-Etienne. Étudiant en 3ème année des Beaux-Arts de Paris, il vient d’être diplômé avec les félicitations du Jury – mention remarquable – pour son exposition « La pierre des 3 communes ».

Démarche artistique

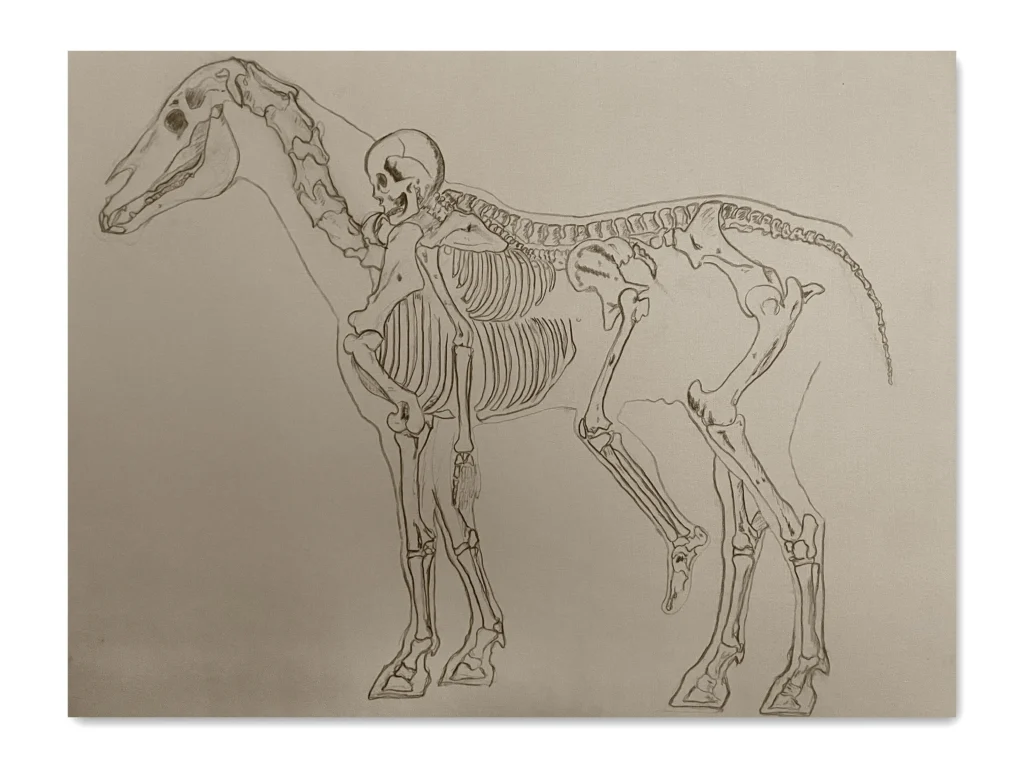

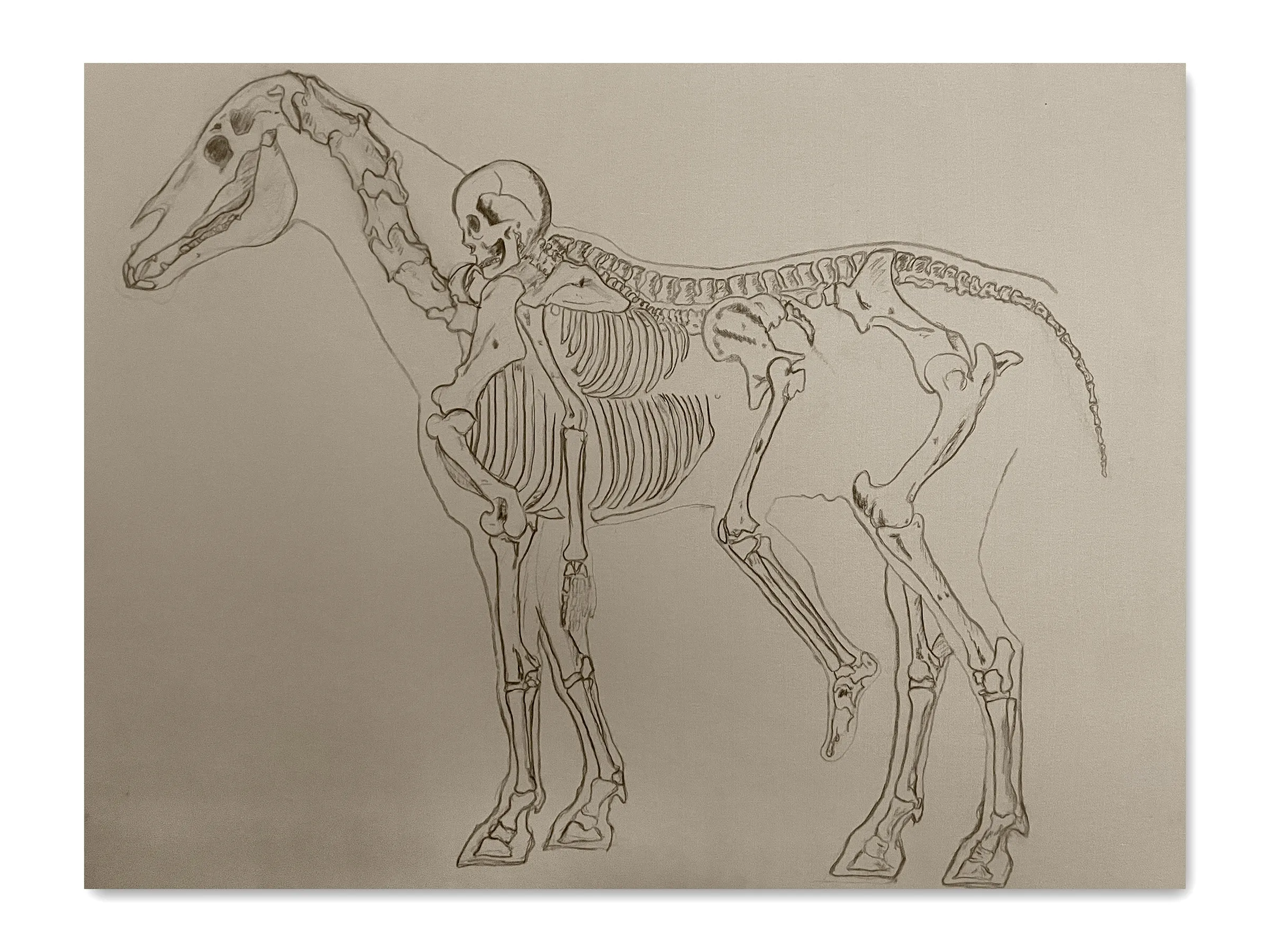

À la rencontre du travail attentif et patient du bois, transmis par son grand-père, et des gestes de soin prodigué au corps noueux d’Achille, le cheval boiteux qui accompagne son adolescence dans le village de Virigneux, la pratique d’Henri Chetaille, à mi-chemin entre sculpture, installation, design, artisanat et performance, retrouve et tout à la fois (ré)invente des formes d’alliance, de réparation et de transmission qui traversent les frontières de l’humanité et de l’animalité.

Avec sa collection de « prothèses » inter-espèces, l’artiste nous entraîne au cœur d’une histoire sensible, à la fois concrète et spéculative, faite d’hybridations et de co-évolutions réciproques; sorte d’incitation à reconsidérer ou à imaginer autrement nos dettes, nos dépendances et nos attachements.

Henri Chetaille récupère et étudie, avant de les reproduire en bois, chaque ossement de son compagnon d’enfance. Alors qu’il travaille le bois, ses fibres, ses cernes et ses nœuds, Henri retrouve le corps noueux de son cheval Achille. De ce rapport au geste organique semblent ainsi affleurer des formes de relation, de transmission et de filiation alternatives, électives et hybrides : des filiations non biologiques donc, mais aussi non anthropocentriques et non anthropomorphiques. La connexion entre la nature, l’animal et l’homme est centrale dans le travail d’Henri Chetaille comme au travers de ces pièces, commencées aux Beaux-Arts de Lyon, réalisées à partir de bois déjà travaillé par des castors (hache, scie, chignole).

Technique

« Ligneuse » – comme on dit du bois, ou d’un élément qui en a l’aspect ou la forme -, la pratique d’Henri Chetaille consiste à suivre les possibles tapis au creux des matières qu’il taille, évide et excave patiemment, pour mieux en révéler ou en inventer les linéaments. Qu’il s’agisse des outils qu’il répare et recompose à partir de bois de castors, « péché » en bord de Saône au moyen d’harpons en acier de sa confection, ou bien qu’il s’agisse des prothèses imaginaires à la précision pourtant anatomiques qu’il sculpte pour évoquer Achille ; chaque matière avec laquelle il compose et chaque outil qu’il répare, modifie ou détourne, est traversé d’affects, d’histoires et de mémoires.

Texte écrit par Thimothée Perron.